LOS APORTES NO RECONOCIDOS DE LA AMÉRICA INDÍGENA A LA CULTURA OCCIDENTAL

¿Cuándo comprenderemos que la clave no está en arreglar a América, sino en someternos a ella y adquirir el plan de vida que le es implícito?:

Rodolfo Kusch

En su libro “Historia en Movimiento” el escritor y periodista José Luis D´Amato realiza un interesante y documentado análisis sobre las múltiples influencias y consecuencias que la exploración, conquista y colonización del continente americano produjo sobre el mundo europeo, vista esa epopeya ahora como un verdadero “choque civilizatorio” en donde la superioridad europea de entonces fue solo tecnológico-militar (lo mismo sucede en nuestros tiempos en la relación entre el imperio y la región latinoamericana) mientras que la superioridad indígena americana fue y sigue siendo espiritual y ética.

La “transferencia” de ideas y propuestas sucedida tuvo y tiene como principales características particulares:

1) que los “promotores” de tales desarrollos recién en la actualidad (varios siglos después) están en condiciones de valorar sus aportes a la luz de una recuperación de su propia identidad;

2) que la visión eurocentrista que aún prevalece en Europa juntamente con la autorreferencial de los EEUU, convertidas ambas en el patrón cultural asimilado (e impuesto) sin discusión por las clases dominantes americanas (al menos por la gran mayoría de sus integrantes) ha invisibilizado y negado tales influencias. Ello tuvo consecuencias negativas (socialmente esquizoides) que han sido el verdadero origen de las profundas diferencias y enfrentamientos acaecidas dentro de cada una de las sociedades latinoamericanas, ya sea en diferentes etapas históricas como en la actualidad;

3) que los “portadores” entre un continente y otro han sido en su momento, europeos lúcidos que supieron advertir un mecanismo de pensamiento diferente con resultados también diferentes, pero que en la actualidad son los propios americanos lúcidos los que las expresan y difunden.

Quizás lo más interesante y útil de esta revalorización en curso, sea destacar que en la América Latina (Indígena-Afro y Latina) están vigentes formas culturales diferenciadas que significan encarar la filosofía, la historia, la ciencia, el arte, la arquitectura, la sicología y sobre todo el concepto de desarrollo desde una perspectiva propia y original. Si bien, todo este proceso en desenvolvimiento, no ha aflorado todavía con todo el vigor que su potencial tiene (en esto influye en mucho la permanente interferencia imperial) hay claros indicios de su existencia.

Dos situaciones puntuales, al ser Iluminadas, muestran las diferencias profundas entre la cosmogonía indígena-afro-americana y la europea-estadounidense: Primero y fundamental es el concepto de desarrollo. Para el pensamiento anglo-sajón dominante en “occidente” por sobre el greco-latino, el desarrollo es solo aquello que se muestra estadísticamente como el incremento permanente, año tras año, del PBI - mientras que para la visión indígena-afro de América el desarrollo al que se aspira está definido por el concepto del “buen vivir”

¿Qué es Buen Vivir? Buen Vivir es Paz, es Comunidad, es Solidaridad, es Espiritualidad, es Armonía, es Alegría, es Amor, es consumir solo lo necesario, es respetar la naturaleza en plenitud, incluyendo todo lo que posee vida, al paisaje, los ríos y las montañas.

El otro concepto profundamente diferenciador entre ambas cosmovisiones, es que en la América Indígena la organización comunitaria socialista viene desde lo más recóndito de su historia. En cambio, para el anglo sajón cuya ambición exacerbada se despertó a partir de apropiarse indirectamente de las riquezas americanas en los siglos inmediatos posteriores a la conquista, el dinero es el objetivo y el bien supremo, a cuya adquisición y acumulación se entrega la vida y en esa tarea se pierden los límites y todo vale. Bajo este pensamiento los seres humanos somos personas individuales dominadas por el interés y el deseo, naturalmente egoístas.

En el libro de D´Amato se recuerda que entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI la abundancia era la constante en América y la escasez y la penuria lo era en la Europa cristiana, en donde la Iglesia constituía el meta-reino vinculado a lo celestial que desde hacía un milenio regulaba y equilibraba como podía los conflictos entre los reinos terrenales.

Pero en 1494, el Papa comete el mayor error estratégico de toda la historia de la Iglesia: el Tratado de Tordesillas que entrega a los reinos de España y Portugal la posesión y el disfrute de los nuevos territorios, que eran nada menos que un continente, y deja afuera al resto de los reinos europeos (nórdicos). Si a ello sumamos la práctica extendida por entonces de las “indulgencias” que intercambia bienes materiales con favores “celestiales”, las condiciones para una hecatombe estaban dadas y dentro de los tiempos medievales, ésta no tardaría en producirse.

En 1495 llegan los primeros navíos cargados con oro y plata y con ellos, un abundante stock de “indulgencias” que otorgarán a Roma riquezas que desde la época del Imperio no conocía. El resentimiento se instala y crece entre los reinos nórdicos.

En 1517 comenzaron las agitaciones que llevarían a la Reforma y el cisma cristiano se extendería como reguero de pólvora por el norte europeo. “Si es así como se puede entrar al Cielo –se dirían los (luego) protestantes–, entonces también nosotros tenemos que conquistar todos los recursos posibles de esta tierra, cosa de demostrar(nos) nuestra propia bondad y superioridad espiritual”. Ya nada sería igual en Occidente.

Si observamos en la actualidad el desarrollo de la crisis europea, y dentro de ella, quienes son los países sobre los cuales se ensañó la Troika, podríamos deducir que la inquina sigue vigente a pesar de los siglos transcurridos.

Hasta aquí parecería que la influencia de América sobre la Europa de entonces, estaba solo relacionada con la abundancia de recursos naturales que el continente americano poseía. Pero no era solo eso.

|

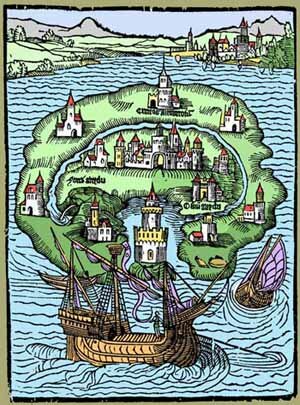

Hacia 1515, el continente americano estaba medianamente explorado y puntualmente conquistado. Los rumores se desparramaban de un sitio de conquista a otro. Entre ellos se hablaba de un reino “fabuloso y dorado, socialista y solar”. No quedan dudas que esta mención trataba de describir a la estructura social y las instituciones incaicas. Es en el mismo 1515 cuando Tomás Moro comienza a escribir “Utopía” que publica en 1516 y en cuyo contenido muchos historiadores ven una clara referencia a la sociedad inca. El éxito que Utopía tuvo entre los intelectuales europeos (Erasmo fue un gran difusor de la obra) duró mucho tiempo (de algún modo todavía continúa) y dio origen a diferentes propuestas de organización política-social que buscaban una reparación moral y la reunificación del cristianismo que nunca sucedería.

|

La América Colonial como organización productiva

Concluidas las primeras etapas del saqueo y extermino de los pueblos indígenas, los conquistadores devinieron en colonizadores, al comprender que las riquezas futuras serían el producto del trabajo más que del pillaje.

Para entender las nuevas relaciones que se estaban dando entre opresores y oprimidos, vayan estos párrafos como ejemplo (incluidos en la Addenda, último capítulo del libro de D´Amato en el que, a modo de síntesis, cierra su análisis):

“La revolución industrial no se inició en los talleres de los experimentados artesanos urbanos ni en las fábricas de Manchester y Liverpool: se inició en las minas y [continuó luego] en las plantaciones [de azúcar] de América. […] Debido a la carencia de suficiente mano de obra, los americanos tuvieron que improvisar todo un conjunto de nuevas tecnologías que ayudaran a extraer los recursos naturales y la riqueza potencial.

Estas innovaciones tecnológicas se impusieron primero en la industria minera. Los españoles llevaron consigo la más avanzada tecnología minera existente [en el siglo 16] en Europa, pero rápidamente comprendieron que era inapropiada para las inusuales condiciones ambientales del Alto Perú. Las técnicas de fundición no funcionaban a causa de la liviandad del aire en esas alturas: la falta de oxígeno impedía alcanzar una temperatura suficiente para fundir el mineral. Los españoles consultaron a los artesanos incaicos, los que les mostraron un dispositivo conocido como guayra u horno de viento que era tradicional en los Andes. Los altoperuanos fabricaron quince mil (15 000) guayras para los españoles, quienes entendían tan poco la tecnología que durante los dos primeros años dejaron exclusivamente en manos de los indios el trabajo y el gerenciamiento de la mina. […] La gran escala de la minería en Potosí, el ambiente inusual y el tipo de mineral requerían una organización y un approach completamente nuevos (Weatherford; 1988, pp. 49-50)”

“Por otra parte, tanto la fabricación de las barras de plata como el amonedado de las mismas eran realizados por diversos equipos de indígenas organizados de manera tal que constituían verdaderas líneas de trabajo en cadena. Hoy se reconoce que esta “innovación” organizativa constituye un particular modo de producción de los quechua-aymaras para ciertas tareas transitorias y específicas que requieren el concurso de mano de obra en gran escala y en corto tiempo (minga o minkha). Una institución social paleoandina milenaria.

La forma de trabajo en cadena fue una tecnología (novedosa para los europeos) que luego se transfirió a los ingenios azucareros del Caribe y del nordeste brasileño. La caña de azúcar tiene la dificultad de que debe ser procesada apenas se la cosecha para que la sucrosa no decaiga inmediatamente, lo cual exige montar una fábrica procesadora en el mismo lugar para los sucesivos procesos de molienda, hervido, reducción, clarificación y cristalización. Las características problemáticas de esta elaboración requieren un montaje altamente sincronizado y preciso que implica molinos, enormes hornos y grandes calderas. El autor Stanley Mintz define a las plantaciones de azúcar como “una síntesis de campo y fábrica de un tipo tal que era desconocido en la Europa de aquella época”.

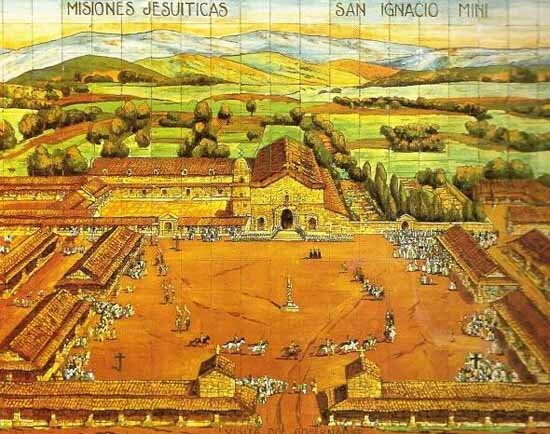

Pero la experiencia realmente original y diferenciadora se dio con las Misiones Jesuíticas, que empezaron a construirse hacia 1610 para llegar a ser un siglo mas tarde el llamado “imperio jesuítico sudamericano”

De esta experiencia ha dicho Michel Foucault: “[Los jesuitas crearon] un espacio distinto, otro espacio real, tan perfecto, tan meticuloso, tan bien repartido como a su vez el nuestro [de Europa] está desordenado, mal dispuesto y embrollado. […] Las colonias fundadas por los jesuitas en América del Sur: colonias maravillosas, absolutamente reguladas, en las que la perfección humana estaba efectivamente realizada” (Foucault; 1999).

La impresionante intuición de los jesuitas fue comprender que tal sociedad funcionaría en la medida que se fusionaran los genes socialistas de los indígenas con los aportes técnicos-científicos que los curas podían brindar, en base a su incomparable formación, muy superior a la media de la época. Hacia 1695 el SJ Antonio Sepp descubrió las itacuras, piedras ferruginosas que se hallaban en superficie, a la vista o bajo el pasto, en muchas regiones del territorio argentino y paraguayo. Tal como el mismo Sepp escribió en su Diario de Viaje, “aquí no es preciso, como en Europa, cavar profundamente y abrir minas de centenares de metros. […] Cuando fundí las piedras comprobé que se mudaban en hierro. Este descubrimiento me fue sumamente gustoso porque [hasta entonces] estábamos precisados de hacer traer de España las herramientas que nos eran necesarias. […] Con el acero así obtenido la habilidad de los indios realiza palas, ejes, hasta arados. […] Nuestras Reducciones podrán ahora no solo avanzar paso a paso: podrán dar un salto inmenso en su desarrollo. El hierro vale para nosotros más que el oro” (Braumann; 1980).

Hacia mediados del siglo XVIII, se desarrollaban dos proyectos independientes de Revolución Industrial: el inglés capitalista y expoliador y el de las Misiones, socialista e integrador. Uno en Europa, el otro en América. Ambos expansionistas pero con objetivos opuestos: El capitalista solo en busca de recursos naturales y nuevos mercados, apoyados en la renta y el manejo financiero; el jesuita con fines espirituales y religiosos, buscando imponer el Paraíso Social en la Tierra. Eran incompatibles. Ya para entonces, la colonias españolas del sur del continente americano eran el objetivo que se pretendería conquistar en los primeros años del siglo XIX. Para lograrlo el mayor inconveniente serían las Misiones Jesuíticas.

En 1767 se decretó su expulsión, precedida de una larga e intensa campaña denigratoria que recuerda las que realizan los medios concentrados en la actualidad. Podrían haber resistido la orden de expulsión. Ocupaban unos 400.000 Km2 y tenían organizado el mayor ejército del continente (todos indígenas) pero optaron por la obediencia.

Es tarea ímproba y pendiente intentar rastrear cuanta influencia tuvieron estos acontecimientos en el proceso independentista que se desarrolló durante las primeras décadas del siglo XIX. Es que los curas ya no estaban, pero la gente permanecía. De lo que no hay dudas es en la influencia que las Misiones tuvieron (o su gente) en el renacimiento paraguayo de mediados del siglo XIX, aquél que terminó en el mayor genocidio realizado en la América del Sur, ejecutado por las oligarquías de Buenos Aires, San Pablo y Río de Janeiro, pero siempre cumpliendo órdenes del imperio inglés.

En el siguiente link se puede leer integro el capítulo del libro llamado ADDENDA

|

|